ブログ(写真・動画)

ブログ一覧

講師演奏動画をアップしました

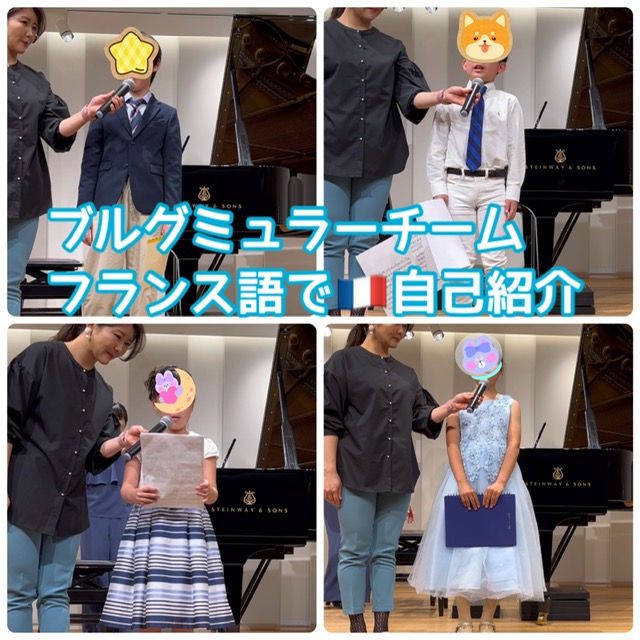

フランス語で…

先日のミニコンサートでは、新しい挑戦の一つとして

ブルグミュラーの曲を演奏する方たちに、フランス語で曲名と自分の名前を紹介していただきました。

最初のころは「え~!」とか、「そんなのできるかな、、」と不安そうな人もいましたが、レッスン内で繰り返し練習し

当日はみなさん素敵なフランス語を披露してくださいました。

曲名の発音はフランス人の方にご協力いただき、動画を撮ってひとりずつ見ながら練習しました。

ブルグミュラー自身はドイツの出身ですが、活動の中心になったのはパリでした。

フランス語の発音を通して、少しですがみなさんその世界観を感じられたのではないでしょうか^^

指がうまくまわらない時

ミニコンサートまで1週間を切り、今週はコンサート前の最終レッスンです。

仕上がりのほどは…本番のお楽しみにしておきましょう!(楽しみ半分恐怖半分)

さて、コンサートの曲を練習する中で、曲中の速く演奏する部分で指がくっついてうまくまわらず、

ポロポロと一つずつの音を出したいのに音同士が団子のようにかたまりドゥルルッ!となって苦戦している人がいました。

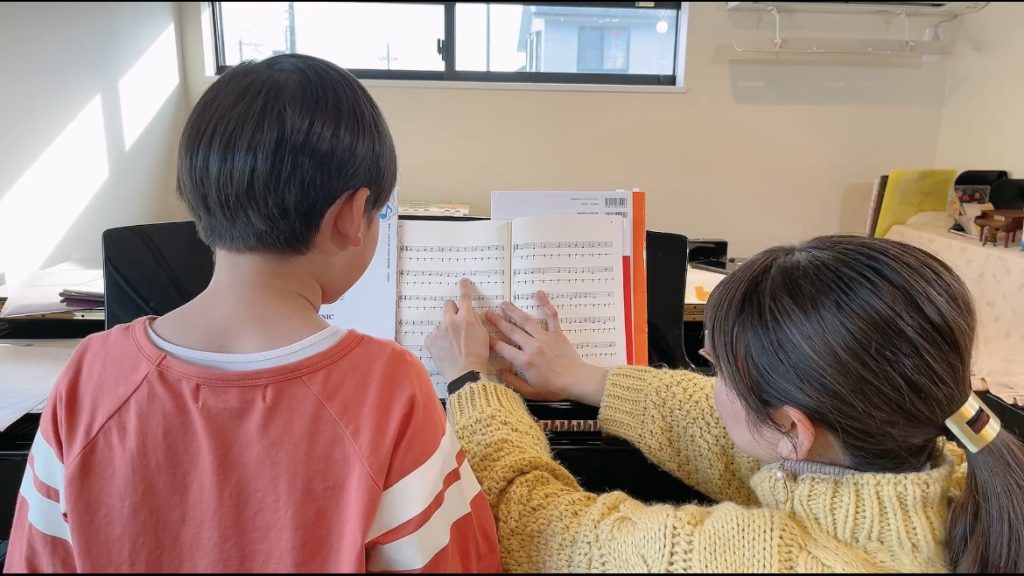

ソルフェージュ

個人レッスンの内容は、それぞれの年齢や適性に合わせたものを組み立てているため、ひとりひとり異なります。

初見の譜読みがある程度できる人は、短時間ですがソルフェージュのテキストを行う場合もあります。

それぞれの音価(音の長さ)をしっかりと理解し、声に出すことで再認識するほか、音の高さを正確に歌って表現できるように練習を重ねます。

長調と短調のききわけ

年少・年中さんクラスのリトミックです。

3月でちょうどひなまつりの時期だったので、ひなまつりの曲が童謡の中では数少ない短調であることから、いろいろな長調と短調の曲を聞き比べてみました。

端的に言うとうれしい感じか悲しい感じか、という区別になりますが

それだけではなく、テンポの違いで元気、綺麗、せつない、怒っている、というような分類もあります。

分かりやすい中で、ベートーヴェンの運命や、カルメン序曲、サン=サーンスの白鳥などの曲をみんなで聴いてみました。

子どもたちにとっては短調でもゆっくりとした曲調だと長調に聞こえたり、元気のよい長調が短調に聞こえることもよくあるので、興味深いですね。

クラシックでは同じ曲の中でも長調から短調へ、そしてまた長調へと移り変わることも多いので、人の感情と同じように流れの中で変わっていくところを

子どもたちにも楽しんでほしいです。